基金生态隐秘的角落:“机构先跑”伤害了谁?

公募基金“机构先跑”:信息不对称的隐秘伤害

近年来,公募基金行业中“机构先跑”现象日益突出,引发了广泛的关注和讨论,这种现象指的是在基金经理离职之前,机构投资者便提前通过某种方式获知消息,导致大量资金提前赎回,而个人投资者则在消息公布后才做出反应,这种信息不对称不仅影响基金的稳定运行,还对整个市场造成了深远的影响。

根据界面新闻的调查,今年已有276位基金经理离职,其中不乏邹曦、江峰、马龙等知名基金经理,数据显示,这些基金经理离职前,代表作基金均出现了提前赎回的情况,杨思亮离职前管理的宝盈增强收益债券基金在二季度被净赎回7.51亿份,规模缩水达13.71亿元,这种现象并非个例,而是行业普遍存在的趋势。

机构投资者作为基金公司的“大金主”,在信息获取上占据了显著优势,他们不仅能够及时掌握基金经理离职消息,还能在消息公布前通过关系网络获取相关信息,这种信息优势使得机构投资者能够优先保护自身利益,而个人投资者则常常成为“后来者”。

制因分析

信息不对称的根源

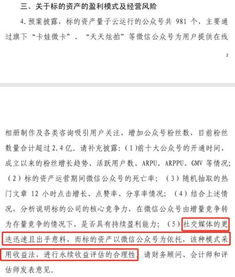

机构投资者之所以能够提前获取信息,主要归因于基金公司与机构客户之间复杂的商业关系,基金公司通过密切的投研交流、观点输出和上门对接等方式,与机构客户建立了紧密的合作关系,这种关系使得基金经理离职消息能够迅速传递到机构客户手中,而个人投资者则无法获取相同信息。

基金经理离职前必须提前通知合作机构,以维护自身在机构市场的声誉和业务关系,这种职业伦理和市场规则使得信息泄露难以避免。

监管与透明度的缺失

公募基金行业缺乏针对“机构先跑”现象的具体政策和监管措施,虽然证监会发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》,强调以投资者为本的原则,但实际执行中,信息透明度和公平原则仍然存在漏洞。

公募基金作为面向公众募集资金的金融产品,其运作理念应遵循公开、公平、公正的原则,信息不对称的存在,使得部分投资者在获取信息上处于不利地位,严重损害了个人投资者的知情权和平等交易权。

影响与挑战

对个人投资者的伤害

机构投资者的信息优势使得他们能够在消息公布前进行投资决策,而个人投资者则面临“追随者”式的投资风险,某深圳投资者徐先生在购买一只QDII基金后,发现基金经理离职消息在贴吧上流传,但基金公司并未正式公告,最终基金被净赎回,导致个人投资者利益受损。

这种信息不对称不仅损害了个人投资者的收益,还加剧了市场的不公平竞争。

基金经理的职业压力

基金经理在离职前面临的提前赎回压力,直接影响到基金的稳定性和基金经理的职业生涯,大量资金的流失使得基金经理不得不调整投资组合,出售持仓,甚至可能错过市场中的投资机会,这种情况对基金经理的职业发展和基金公司的声誉构成了严重威胁。

基金公司的运营挑战

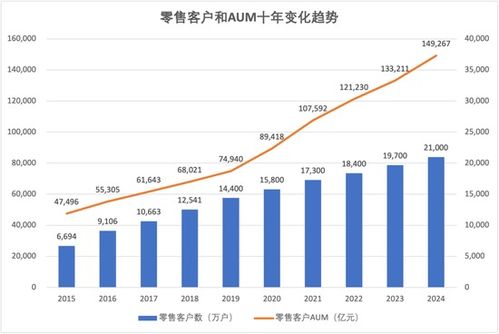

公募基金行业同质化严重,基金公司为了吸引机构客户不得不提供各种服务和优惠政策。“机构先跑”的现象使得基金公司面临巨大的流动性风险,大量机构资金的提前赎回可能导致基金资产规模缩水,影响基金运作的稳定性。

对策与改进方向

加强监管,确保信息透明

基金公司应当加强信息披露机制,确保所有投资者能够在公平的基础上获取信息,监管部门也应制定更严格的信息披露规定,杜绝信息不对称现象。

限制机构投资者的特权

机构投资者在认购、申购和赎回过程中享有的特权应当受到限制,通过建立统一的机构投资者营销服务平台,并取消直销渠道销售费用,可以使信息获取更加公平。

推动市场整合,减少信息差距

行业应当积极推动市场整合,减少不同投资者之间的信息差距,通过提高信息透明度和技术手段支持,可以帮助个人投资者更好地保护自身权益。

提升基金经理的职业保障

基金经理的职业稳定性是基金公司的核心竞争力之一,基金公司应当为基金经理提供更好的职业保障,避免因离职消息的泄露而影响基金运作。

“机构先跑”现象折射出公募基金行业信息不对称的深层问题,这不仅损害了个人投资者的利益,也对基金经理和基金公司的稳定发展构成了威胁,要解决这一问题,需要从监管、透明度、市场整合等多个方面入手,推动行业向更加开放、公平的方向发展,唯有如此,才能真正实现投资者利益的平等保护,促进公募基金行业的健康发展。

相关文章:

文章已关闭评论!