1980年日历:1980年日历,冷战岁月中的时间刻度与社会镜像

1980年的日历,不仅是记录时间流逝的平面工具,更是一面折射冷战末期社会变迁的棱镜,这一年,全球日历设计在政治、科技与文化的交织中呈现出独特的时代印记,成为研究20世纪末人类文明的重要物证。

冷战背景下的日历政治学 在美苏太空竞赛进入白热化的1980年,日历成为意识形态输出的重要载体,苏联发行的全景式年历以红色为主色调,每页配以太空站、农业集体农庄与工业成就的摄影作品,将时间叙事与国家发展目标紧密绑定,而美国国务院推出的《世界时区指南》则通过精确到分钟的时区划分,暗含对西方科技标准的推广,这种日历的政治化倾向在东欧国家尤为明显,如波兰的日历封面常以团结工会运动相关人物肖像替代传统宗教图案,成为社会变革的无声注脚。

技术革命催生日历革命 这一年,日本精工社正式推出全球首款数字电子日历(QC-851),其LED显示屏与自动校时功能颠覆了传统纸质日历的物理形态,据日本经济产业省统计,1980年电子日历销售额同比增长217%,标志着时间管理进入数字化时代,与之形成对照的是,欧洲设计师开始探索环保日历:瑞典的《森林年历》采用FSC认证纸张,每页附有树木生长数据;荷兰的《循环日历》将每月主题与垃圾分类周期结合,这种设计理念在2020年才会被广泛实践。

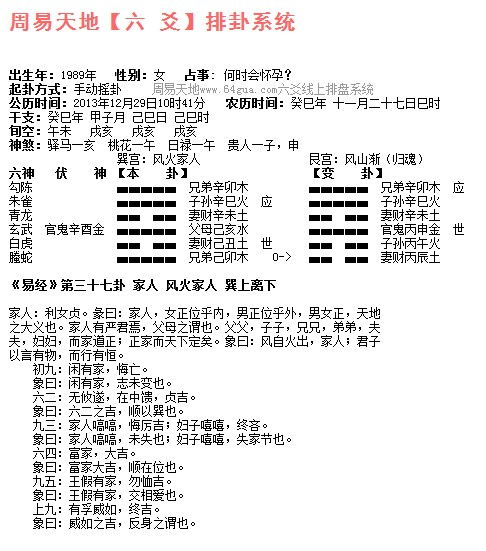

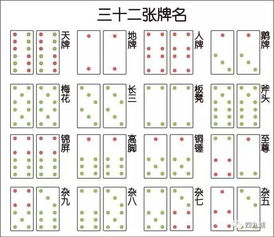

文化多元主义的日历表达 在东方,1980年的日历呈现出传统与现代的奇妙共生,中国邮政发行的《1980年农历公历对照年历》将二十四节气精确标注在公历日期旁,这种"双轨制"设计既满足农村生产需求,又适应城市知识分子的时间观念,日本《浮世绘日历》则通过复刻葛饰北斋、歌川广重等大师作品,将艺术审美与时间记录完美融合,单本预售量突破300万册,这种文化自觉在拉美地区尤为突出,墨西哥的《玛雅历日历》将长历法周期与公历并置,成为后殖民时代文化认同的象征。

全球事件的时间坐标 1980年的重大事件在日历上留下深刻印记:2月13日莫斯科地铁爆炸事件导致多国日历在当月增加安全提示栏;5月9日莫斯科奥运会倒计时牌成为全球日历的通用视觉符号;12月8日里根当选美国总统的日期被美国日历标注为"新时代开端",这些事件使日历从私人时间管理工具升级为公共记忆载体,英国《泰晤士报》甚至推出"1980事件年表日历",将全年重要新闻按时间轴排列。

数字时代的先声与困境 尽管电子日历已现雏形,但纸质日历在1980年仍占据市场主导地位,德国汉诺威出版社的《1980世界大事记》采用可撕式设计,每年销量达500万册,这种"时间消费"模式为后来的日历周边产业埋下伏笔,值得关注的是,环保组织的《无广告日历》运动开始兴起,英国绿色和平组织设计的日历将每售出1本捐赠1英镑给环保项目,这种公益模式在2020年新冠疫情中演变为全球性慈善行为。

1980年的日历,恰好处在传统与现代的临界点上,它既记录着冷战机器的轰鸣,也孕育着数字文明的萌芽;既承载着民族文化的基因,又折射着全球化的曙光,当今天的我们凝视这些泛黄的设计,看到的不仅是时间的刻度,更是一个时代试图在方寸之间凝固永恒的集体努力,那些被精心编排的日期与图像,最终都化作文明长河中的粼粼波光,提醒着我们:每个时代都有其独特的"时间语法"。

相关文章:

文章已关闭评论!