连花清瘟颗粒的骗局:揭秘连花清瘟颗粒的营销迷雾,是救命良药还是精心包装的骗局?

连花清瘟颗粒,这个名字在近几年,尤其是在新冠疫情的冲击下,几乎成了“网红”药物,它被无数人寄予厚望,也被赋予了各种神奇的功效,在光环背后,关于其药效、适应症以及市场推广方式的争议从未停止,有观点认为它是抗击病毒的“神药”,也有声音质疑其宣传存在夸大,甚至将其部分营销行为比作一场精心设计的“骗局”,连花清瘟颗粒究竟是什么?它是否真的如宣传那般神奇?所谓的“骗局”又是指什么?

了解连花清瘟:成分与定位

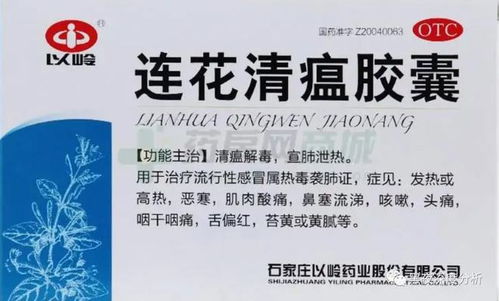

我们需要对连花清瘟有一个基本的了解,它是一种中成药,主要成分包括连翘、金银花、炙麻黄、炒苦杏仁、石膏、黄芩、绵马贯众、鱼腥草、广藿香、大黄、红景天、薄荷脑等,根据其说明书和相关研究,连花清瘟的功能主治主要是清热解毒,宣肺泄热,它被批准用于治疗流行性感冒引起的发热、恶寒、咽痛、干咳、胸闷等症状,以及细菌性呼吸道感染。

关键点在于:连花清瘟是辅助治疗药物,主要用于缓解症状,其核心适应症是流感和细菌性呼吸道感染,而非直接抗新冠病毒,虽然在疫情期间,一些体外研究和临床观察性研究提示其可能对新冠病毒有一定抑制作用或辅助改善症状,但这并非其官方批准的适应症,且研究结果本身也存在争议和局限性。

疫情下的“神话”与“热炒”

2020年初新冠疫情爆发后,连花清瘟凭借其名字中的“清瘟”二字,以及一些早期的体外研究结果,迅速被推向风口浪尖,在官方指南中,它被纳入了对特定症状患者的推荐用药范围,这使得它在民间迅速走红,甚至出现了“一粒难求”的景象。

伴随着需求的激增,也出现了过度宣传的现象:

- 适应症夸大: 一些商家和自媒体将连花清瘟的功效宣传得远超其批准范围,声称其能“预防”或“治疗”新冠肺炎,甚至宣称其效果优于疫苗,这与药品说明书上的严谨描述相去甚远。

- 疗效神话: 网络上充斥着各种“喝连花清瘟后核酸转阴”、“连花清瘟神药退病毒”的案例和言论,这些往往缺乏严谨的科学验证,更多是个人主观感受或选择性报道。

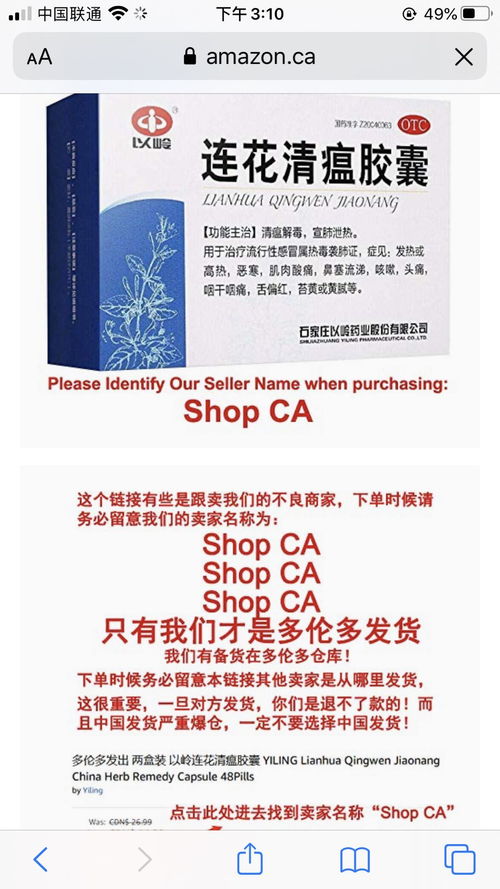

- 囤货与涨价: 由于需求激增和信息不对称,连花清瘟一度成为抢手货,价格被炒高,甚至出现断供现象,扰乱了市场秩序。

“骗局”的疑云:是误解还是有意误导?

将连花清瘟的推广称为“骗局”,通常指向其营销中的夸大和误导成分:

- 信息不对称与公众认知: 普通消费者难以完全理解药品的成分、作用机制、适应症范围以及科学研究的复杂性,在信息爆炸又混乱的疫情初期,很容易被片面或夸大的信息所误导。

- 商业利益驱动: 部分不良商家利用公众的恐慌和对有效药物的渴求,进行不实宣传和价格炒作,从中牟取暴利,这种行为本身就带有欺诈性质。

- 对科学研究的断章取义: 将早期的体外研究或观察性临床数据,作为其治疗新冠肺炎的“证据”,而忽略了科学研究的完整过程、局限性和统计显著性要求。

- 对官方指南的曲解: 官方指南的推荐是基于当时的最佳证据,是将其作为众多治疗手段之一,而非唯一或特效药,但这些细微差别在喧嚣的舆论中容易被忽略或曲解。

理性看待:是“神药”还是“辅助”?

结论并非简单的“骗局”或“神药”,更准确的表述是:

- 连花清瘟是经过国家药监部门批准的中成药,其针对流感和细菌性呼吸道感染的疗效是得到一定认可的。

- 但它并非万能药,更不是针对特定病毒(如新冠病毒)的特效抗病毒药物。 其作用主要是缓解症状,属于对症治疗。

- 在疫情期间,它作为辅助治疗手段被部分使用,并且在某些情况下可能对缓解症状有益,但这绝不意味着它是预防或治疗新冠肺炎的首选或唯一药物。

- 所谓的“骗局”更多地是指围绕连花清瘟的 过度宣传、夸大其词、误导消费以及价格炒作等行为,这些行为损害了公众利益,也玷污了真正有效的药物的声誉。

建议

- 回归科学与理性: 对任何药物,都应基于科学证据和官方指南来认识其作用和局限性,避免盲目跟风。

- 获取权威信息: 关注国家药品监督管理局、卫生健康部门发布的官方信息和指南。

- 警惕夸大宣传: 对网络上的各种“神药”、“特效”言论保持警惕,多方求证。

- 按需用药: 是否使用连花清瘟,应根据自身症状,结合医生建议或官方指南判断,切勿自行诊断和滥用药物。

连花清瘟颗粒本身作为一种药物,有其存在的价值和明确的适应症,但围绕它的营销和舆论,确实存在不少夸大、误导甚至利用公众恐慌进行商业牟利的行为,认清这些行为的本质,理性看待药物本身,才是我们应该采取的态度。

文章已关闭评论!