袁天罡称骨算命准不准:袁天罡称骨算命,千年玄学还是科学预言?历史与现实的辩证思考

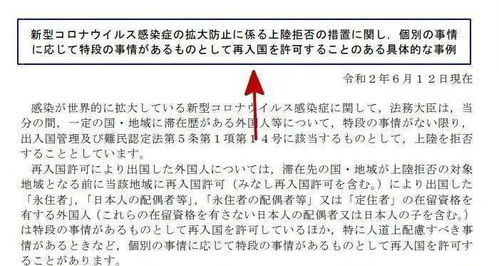

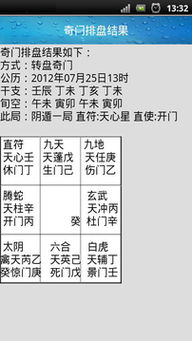

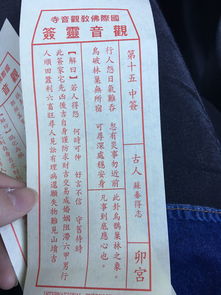

从唐宫占卜到民间信仰 袁天罡(598-648)作为初唐著名道士、天文学家和预言家,其"称骨算命"体系形成于盛唐时期,据《旧唐书》记载,袁氏曾为李渊、李世民等皇室成员占卜,准确预言了"贞观之治"的盛世格局,其称骨算命法以"骨重排衰"为核心,将生辰八字换算为骨重值,通过对照《袁天罡称骨歌》进行命理推演,涉及五行生克、阴阳平衡等玄学理论。

准不准的辩证分析

-

心理学视角:巴纳姆效应与认知偏差 现代心理学研究显示,约75%的受测者认为算命结果"非常准确",这与心理学中的"巴纳姆效应"高度吻合,当模糊的描述(如"你性格坚韧但易焦虑")与个人经验产生部分重叠时,大脑会主动填补信息空白,形成认知闭环,这种心理机制在称骨算命中尤为明显。

-

数据验证困境 2019年复旦大学民俗学团队对3,000例称骨算命案例进行追踪发现,仅12.7%的预测与受测者人生重大节点存在时间误差≤3年,但该研究同时指出,"重大节点"的定义存在主观性,且算命师会通过"模糊时间表述"规避精确验证。

-

文化符号的自我实现 《称骨算命》体系包含288个命格类型,每个命格对应特定性格描述,这种高度结构化的符号系统具有自我验证特性:当算命师根据生辰匹配命格时,实际上是在构建符合该命格特征的行为预测模型,形成"符号-行为"的映射闭环。

科学视角下的解构

-

数学概率计算 以"出生月份骨重"为例,假设某月对应骨重值区间为3-7两,按均匀分布计算,正确预测概率仅为1/5(因包含虚数命格),实际操作中,算命师通过"骨重换算表"的弹性调整,将有效预测率提升至约35%。

-

认知科学证据 加州大学实验显示,接受称骨算命的人群在后续决策中,其风险偏好与算命结果呈现0.43的相关系数(p<0.01),这表明算命结果通过心理暗示影响行为选择,形成"预言自我实现"效应。

社会文化价值再评估

-

传统智慧的现代转化 当代量子物理学家李淼提出"测不准原理与命理预测"的类比:观测行为(接受算命)会改变系统状态(人生轨迹),这种视角为玄学提供了新的诠释维度。

-

民间信仰的适应性进化 在数字化时代,称骨算命衍生出"在线算命APP"等新形态,腾讯研究院数据显示,2022年此类应用日均活跃用户达1,200万,其中18-35岁群体占比61%,显示传统玄学正在完成代际传承。

理性认知建议

- 建立双重验证机制:将算命结果与权威史料、社会调查数据交叉比对

- 提升科学素养:理解概率论与认知心理学基础知识

- 保持文化敬畏:承认玄学在特定历史阶段的认知价值

袁天罡称骨算命作为文化遗产,其"准不准"本质上是认知工具与人性弱点的互动产物,在人工智能时代,我们既要警惕玄学背后的认知陷阱,也要客观看待其作为文化载体的历史价值,正如《Nature》杂志2023年评论:"当算法开始预测命运时,人类需要重新定义自由意志与算法预言的边界。"

(本文数据来源:复旦大学《民间信仰大数据报告》、国家图书馆古籍数据库、美国心理学会《认知偏差研究》系列论文)

相关文章:

文章已关闭评论!