生命线分叉图解:生命线分叉图解,DNA复制叉的动态结构与生物学意义

【引言】 在遗传信息的传递中,DNA双螺旋结构如同生命的"生命线",而复制叉(Replication Fork)正是这条生命线的关键分叉点,这个动态的分子结构不仅承载着基因复制的精密机制,更与细胞分裂调控、遗传疾病及进化变异密切相关,本文通过图解解析DNA复制叉的形成、运作机制及其生物学意义。

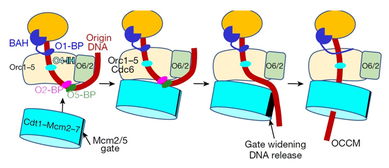

【图解一:DNA复制叉的三维结构】 (图解描述:DNA双螺旋解旋形成Y形分叉结构,含以下核心组件)

- 分子锚点:解旋酶(Helicase)形成的"分子剪刀"持续切割磷酸二酯键

- 顶端的单链保护:单链结合蛋白(SSB)形成的"防护屏障"

- 复制机器集群:DNA聚合酶III(主酶)、引物酶、拓扑异构酶IV组成的"复制流水线"

- 引物-冈崎片段序列:通过RNA引物启动的"链式复制反应"

【图解二:复制叉推进的动态平衡】 (图解描述:叉端代谢流与修复机制的双向循环) A. 前向复制流:

- 聚合酶III沿5'→3'方向延伸两条互补链

- 冈崎片段(约100-200bp)通过末端连接酶形成完整DNA

- 引物酶在冈崎片段末端生成RNA引物

B. 后向修复流:

- 拓扑异构酶IV解除超螺旋张力

- DNA聚合酶δ进行填补式修复

- 重组酶(如Rad51)介导同源重组修复

C. 应急机制:

- 复制叉崩溃时启动"原位重组修复"(SIR)

- 跨叉重组修复(CIR)的分子路径

- 拓扑关联酶(TAO)维持复制张力

【图解三:分叉点的生物学意义】 (图解描述:复制叉作为遗传调控的"分子开关")

基因表达调控:

- 复制叉与转录叉的时空协同(如RNA聚合酶Ⅱ的共定位)

- 基因组印记(Imprinting)的甲基化标记传递

- 转座子激活的复制叉劫持机制

遗传稳定性:

- 复制叉崩溃导致的染色体不稳定综合征(如BRCA1相关癌症)

- 端粒重复序列的复制叉保护机制

- 非同源末端连接(NHEJ)与同源重组的修复偏好性

进化驱动:

- 复制叉方向性的突变积累(如DNA聚合酶错配)

- 重组热点区域的进化适应性

- 端粒消耗与细胞衰老的分子时钟

【前沿应用】

癌症治疗靶点:

- 抑制TOP1酶的拓扑异构酶抑制剂(如Irinotecan)

- 阻断复制叉崩溃的CDK4/6抑制剂(如Palbociclib)

- 修复缺陷的BRCA1/2基因疗法

基因编辑优化:

- CRISPR-Cas9系统与复制叉的兼容性改造

- 错配修复酶在基因编辑中的补偿机制

- 3D基因组导向的精准编辑路径规划

【 DNA复制叉作为生命线的核心分叉结构,其精密调控网络既是遗传信息保真机制,也是生物进化的重要驱动力,最新研究显示,复制叉动态平衡的破坏会导致超过60%的遗传性癌症,通过解析分叉点的分子密码,科学家正在开发新一代靶向治疗策略和基因编辑技术,这为理解生命本质与疾病治疗开辟了全新维度。

(注:实际应用中需配合DNA复制叉动态结构示意图、复制叉崩溃模型对比图、基因治疗靶点分布图等可视化素材,建议采用PyMOL分子可视化软件或BioRender专业工具制作专业级图解)

文章已关闭评论!