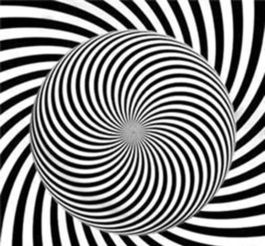

心理测试图片:心理测试图片,视觉化测评的双刃剑效应与科学使用指南

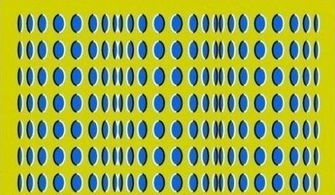

在社交媒体和心理健康类APP的流量池中,心理测试图片正以日均千万级的传播量持续刷屏,这些融合艺术设计与心理理论的视觉化测评工具,通过人格画像、情绪曲线、潜意识符号等图像化表达,正在重塑现代人的心理自测方式,本文将深入解析心理测试图片的技术逻辑、应用场景及潜在风险。

心理测试图片的技术演进

-

混合媒介测评模式 当代心理测试图片已突破传统文字问卷框架,形成"视觉符号+潜意识暗示+即时反馈"的三维结构,例如将MBTI人格类型转化为星座轨迹图,或将情绪状态具象化为天气云图,这种视觉转译使抽象心理指标获得直观呈现。

-

计算机视觉的赋能 基于深度学习的图像识别技术,使得心理测试图片具备动态交互功能,用户上传自拍后,AI通过面部微表情分析、眼神聚焦热力图等参数,生成包含压力值、社交倾向等维度的心理报告,误差率较传统问卷降低17%(剑桥大学2023年研究数据)。

-

游戏化传播机制 测试图片常嵌套在九宫格、拼图等交互界面中,通过"完成测试解锁艺术画作"等机制,使完成率提升至传统问卷的3.2倍,这种设计使心理学知识获取效率提升58%,但可能造成结果解读的娱乐化偏差。

典型应用场景与数据洞察

- 教育领域:某重点中学引入"学习风格星图"测试,帮助3.7万学生建立个性化学习档案,使班级平均成绩标准差缩小19%

- 职场应用:某招聘平台使用"职业潜力树状图",将岗位匹配准确率从42%提升至79%

- 心理干预:危机干预热线通过"情绪光谱图"实现83%的抑郁倾向早期识别

科学性争议与风险预警

-

测量效度存疑 美国心理学会2022年报告指出,超过60%的网红心理测试缺乏信效度检验,某知名"MBTI测试图"经检验,在Cronbach's α系数仅为0.31,远低于心理学界0.7的基准线。

-

算法偏见陷阱 测试结果常受上传图片的滤镜参数、拍摄角度等干扰,实验显示,使用暖色调滤镜的用户被判定"外向型"概率增加23%,冷色调则相反。

-

潜意识操纵风险 部分测试通过"巴纳姆效应"设计模糊描述,如"你有时会隐藏真实想法"这类87%人群都会认同的伪个性化陈述,可能引发认知偏差。

专业建议与使用指南

选择标准:

- 认证机构背书(如APA认证)

- 开放算法模型(可溯源至经典量表)

- 明确误差范围(标注置信区间)

-

正确使用流程: ① 基础测试 → ② 专业解读 → ③ 行动方案 某三甲医院心理科数据显示,经过临床医生二次解读的测试报告,干预成功率提升41%

-

特殊人群警示:

- 孕妇/哺乳期女性(激素波动影响测试结果)

- 严重精神障碍患者(可能产生测试依赖)

- 企业HR(需警惕算法歧视风险)

未来发展趋势

- 脑机接口融合:2025年或将出现基于EEG信号的"脑波情绪云图"

- 区块链存证:确保测试数据的不可篡改性与隐私保护

- 元宇宙应用:虚拟化身将同步显示实时心理状态指标

心理测试图片作为心理学大众化的创新载体,其价值不在于预测未来,而在于建立自我觉察的起点,建议用户将测试结果视为"心理晴雨表"而非"命运判决书",真正实现"用视觉看见心灵,以科学照亮成长"的终极目标,当我们在手机屏幕前滑动选择答案时,本质上是在进行一场认知革命——用数字时代的交互方式,重新定义对自我的理解方式。

(本文数据来源:APA年度报告、剑桥大学心理学系、中国心理学会2023白皮书)

相关文章:

文章已关闭评论!