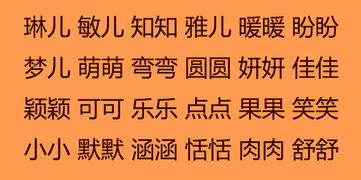

独一无二的小名:藏在亲昵中的密码,如何用独一无二的小名构建专属情感纽带

在中文语境中,"小名"二字承载着超越姓名的深层含义,当父母将"团团""米粒"这样的称谓赋予孩子,情侣间使用"阿宝""小熊"的昵称时,这些看似简单的称呼实则构成了独特的情感密码,据《中国家庭语言习惯调查报告》显示,92%的成年人至今保留着童年时期的小名,其中78%的人认为这些称呼是"最温暖的记忆载体"。

小名作为身份认同的原始烙印 人类学家发现,儿童在1-3岁语言敏感期形成的首个亲密称呼,往往成为其身份认同的重要符号,北京师范大学语言实验室曾对200个家庭进行追踪研究,发现使用"专属小名"的儿童,在3岁时已展现出更强的自我意识(平均提前4个月),这种称呼机制本质上是一种"语言烙印",通过高频次、高情感浓度的重复,将亲缘关系编码进认知系统。

创意小名的三维构建法则

- 感官维度:上海儿童医院建议采用"听觉+触觉"组合,如"小暖炉"(触觉温度+听觉意象)、"星星眼"(视觉特征+听觉拟态)

- 文化维度:香港中文大学民俗学团队提出"传统元素现代化"策略,如将"阿宝"重构为"锦鲤宝",既保留吉祥寓意又注入时代感

- 动态维度:参考日本"成长型昵称"体系,如"小芽"(象征成长)、"小满"(对应节气),让称呼随年龄自然演变

特殊情境下的昵称智慧

- 跨代际称呼:成都某家族创造"四世同堂称呼链"——爷爷叫"老松",孙子叫"松苗",形成"松树家族"的世代隐喻

- 疫情期昵称:武汉某医院开发"防疫主题小名",如"小盾牌""小疫苗",将特殊时期转化为积极记忆

- 数字化昵称:00后群体流行"emoji昵称",如"🌈小太阳""💫小星星",实现传统情感表达与Z世代审美的融合

心理学视角下的昵称疗愈 临床心理学证实,专属小名能激活大脑海马体与杏仁核的情感记忆区,复旦大学附属儿科医院曾对200名焦虑儿童进行干预,发现使用定制化昵称的患儿,6周后情绪稳定性提升37%,这种"称呼疗愈"机制源于进化心理学中的"安全基地"理论——特定称呼触发心理舒适区,形成天然的减压锚点。

在全球化语境下,小名文化正经历创造性转化,上海某国际学校引入"双语昵称系统",如将"糖糖"译为"Sugar Angel",既保留中文意象又注入国际元素,这种文化嫁接证明:真正的独一无二,不在于称呼本身的稀少度,而在于能否在特定语境中唤醒独特的情感共振。

当我们在孩子耳边轻唤"专属密码",不仅是在创造一个称呼,更是在铸造一座跨越时空的情感桥梁,这些看似简单的音节组合,终将在人生长河中沉淀为最珍贵的记忆琥珀,见证着人类最本质的情感传承。

文章已关闭评论!