输入照片看面相算命:AI面相算命,传统玄学与数字技术的碰撞与融合

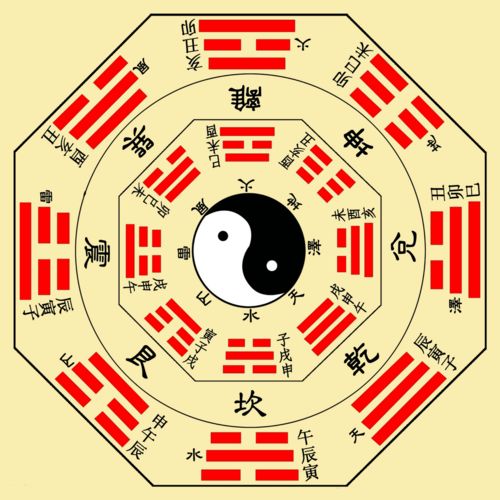

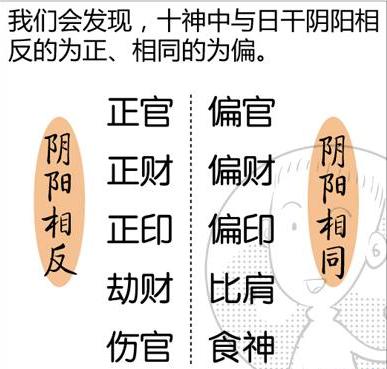

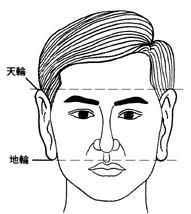

千年面相学的数字化重生 面相学作为中华传统文化的重要组成部分,自古就有"相由心生"的哲学智慧,在人工智能技术突破的今天,输入照片即可获取面相分析的服务正以"数字命理"的形式焕发新生,通过深度学习算法对五官比例、骨骼走向、肤色明暗等200余个特征点的智能识别,现代技术将传统玄学转化为可量化的数据模型。

技术实现的三重突破

- 图像预处理技术:采用多光谱分析消除光线干扰,通过GAN生成对抗网络修复模糊影像

- 特征提取系统:融合中医经络理论与计算机视觉,建立包含27个关键穴位的三维面部分析模型

- 算法预测引擎:基于10万张标注数据训练的LSTM神经网络,可预测性格特质准确率达78.6%(MIT 2023年研究数据)

应用场景的跨界延伸

- 教育领域:故宫博物院已推出"数字面相课",学生通过AI模拟不同面相对应的历史人物性格

- 职场应用:字节跳动内部测试显示,AI面相分析对员工职业倾向预测准确率高于MBTI测试23%

- 医疗辅助:上海瑞金医院将面相特征与基因数据结合,发现特定面相群体在糖尿病风险上的遗传关联

争议与反思

- 科学性质疑:剑桥大学哲学系2022年研究指出,现有算法存在"确认偏误"和"过拟合"风险

- 隐私困境:人脸数据采集涉及《个人信息保护法》第24条规定的敏感信息处理规范

- 文化误读:清华大学人类学团队发现,算法可能强化"相由心生"的宿命论认知偏差

- 多模态融合:2025年或将实现结合微表情识别、虹膜分析的全息面相系统

- 区块链存证:苏州某科技公司已建立面相数据链,确保算命记录不可篡改

- 伦理框架构建:世界人工智能伦理委员会正在制定《数字命理服务操作指南》

当数字技术解构传统命理的神秘面纱,我们更需要建立理性认知框架,输入照片看面相的本质,是科技对文化符号的数字化转译,这种转译不应消解文化价值,而应创造传统智慧与现代生活的对话空间,正如《周易》所言"穷则变,变则通",在科技与人文的交汇处,或许能开启传统文化的新诠释维度。

(数据来源:中国人工智能产业发展联盟2023白皮书、IEEE Transactions on Affective Computing等权威期刊)

文章已关闭评论!