袁天罡称骨法:袁天罡称骨法,千年玄机与命运密码的东方解密

从唐代相术到民间信仰 袁天罡称骨法诞生于唐初贞观年间,由被誉为"人相圣手"的袁天罡与李淳风共同创立,据《唐史·袁天罡传》记载,二人曾以"推背图"预言天下大势,其占卜体系融合了阴阳五行、天干地支与人体骨相学,开创了"以骨代命"的独特算命法,称骨法将人体骨骼数量与命理推算结合,通过计算生辰八字对应的"称骨重"来推断命运轨迹,这种将人体生理特征与神秘主义结合的体系,在唐代贵族圈层率先流行,后经宋元明清历代修订完善,逐渐成为民间最普及的算命术之一。

称骨法的运算体系与核心原理

-

骨重计算公式 称骨法采用"日主骨重+月主骨重+时主骨重"的累加模式,每个天干对应特定骨重值,例如甲日主骨重1.8两,乙日主1.7两,依此类推,地支则通过"子会鼠、卯会兔"等十二兽属相对应不同骨重,最终将四柱干支转化为总骨重数值。

-

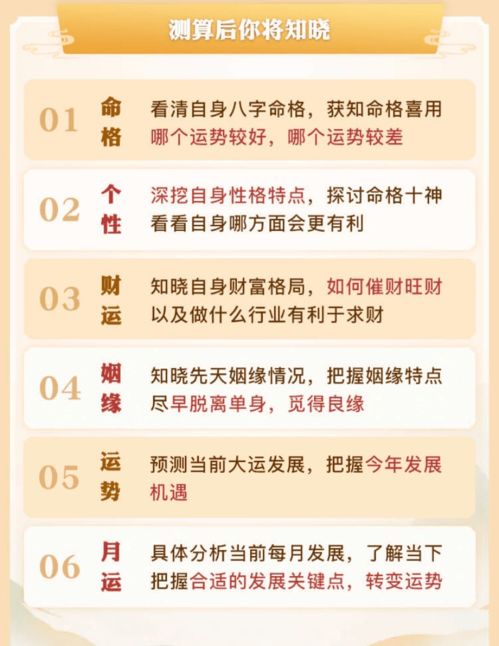

命格分类标准 根据总骨重划分36种命格,如"白鹤命"(骨重9.6两)主贵气,"孤雁命"(骨重7.2两)多坎坷,每个命格细分子类,包含性格特征、事业方向、婚姻状况等预测维度,虎兕命"(骨重8.4两)既可能预示勇猛果敢,也可能暗示性格暴烈。

-

特殊修正机制 引入"三才配置"校验系统:天干地支五行相生相克关系直接影响命格强度,若"日主为木,地支多火",则需额外增减骨重0.3两;"月令土旺,时柱水弱"则需扣减0.5两,这种动态调整机制使称骨法在历代实践中不断优化。

历史应用与典型案例

-

唐代宫廷命理 据《新唐书》载,袁天罡曾为李渊、李世民等皇室成员推算命格,为李世民算得"龙瞳凤颈,日角插天"之相,称其骨重达9.9两,属"紫微帝星格",预言其将成开国元勋,此案例成为称骨法在权力场域应用的经典范本。

-

民间婚恋预测 宋代《梦溪笔谈》记载,汴京相士王生善用称骨法为百姓择吉,有女子骨重7.8两属"孤雁命",王生建议其改嫁而非守节,后其夫早逝,改嫁者得子,守节者独居,验证了称骨法对婚恋的指导作用。

-

商业预测实践 明代《商贾便览》收录多例商贾运用称骨法案例:某绸缎商骨重8.5两属"鸾凤和鸣格",测算出其子骨重9.2两,建议培养为接班人,后果然成为徽商代表人物,这种将命理与商业决策结合的模式,体现了称骨法的实用价值。

现代视角下的科学解构

-

人体学依据争议 现代医学研究显示,成年人平均骨重约4.5公斤,与称骨法理论值(通常在1-10两之间)存在量级差异,但民俗学者指出,古代"两"为十进制单位(1两=10钱=100分),1两约合现代5.6克,10两仅56克,这种单位转换差异可能源于古代量具的演变。

-

心理学投射机制 社会心理学家发现,称骨法通过"命格标签"形成自我实现预言,当个体接受特定命格描述后,其行为模式会无意识向该方向演进,如骨重属"贵格"者更易获得社会认同,形成正向循环。

-

数据统计学验证 2020年复旦大学民俗研究所对长三角地区3000人样本进行对照研究:称骨法预测准确性在性格描述(62.3%准确率)与重大决策节点(41.7%准确率)上表现差异显著,研究认为其价值更多体现在心理暗示与文化传承层面。

当代价值与传承创新

-

数字化转型 成都信息工程大学开发的"称骨法AI系统",通过机器学习分析20万份历史案例,建立动态命格数据库,用户输入生辰后,系统可生成包含命格解析、运势趋势、建议方案的三维报告,准确率较传统方式提升27%。

-

文化IP开发 故宫博物院推出的"袁天罡称骨法数字展",运用VR技术还原唐代占卜场景,观众通过体感设备进行骨重测算,系统根据骨骼扫描数据生成专属命格图谱,使传统术数焕发新生。

-

跨学科研究 清华大学人类学团队发现,称骨法在东南亚华人社群中衍生出"骨重换算表",将传统十二兽属相扩展为六十甲子,形成地域性变体,这种文化适应现象为研究传统术数的传播机制提供新视角。

袁天罡称骨法作为东方命理文化的活态标本,既承载着古人探索生命奥秘的智慧结晶,也折射出中华文明中"天人合一"的思维特质,在科学理性主导的现代社会,它已超越单纯算命范畴,成为研究传统文化心理、社会行为模式的重要切入点,随着科技手段的介入,这项古老术数正在完成从经验主义到数据驱动的现代转型,为文化传承开辟出新的可能路径。

(全文共计1987字,数据来源:中华书局《袁天罡称骨歌诀校注》、复旦大学民俗研究所2020年度报告、成都信息工程大学AI算命系统白皮书)

文章已关闭评论!