农历是不是阴历:农历与阴历,同源异流的文化密码

在传统与现代的交汇处,"农历"与"阴历"这对孪生概念常引发混淆,当我们拆解这两个看似相同的称谓,会发现其中蕴含着中华文明对天道的深刻认知与生存智慧的结晶。

阴历的本质:月相观测的产物 阴历(Lunar Calendar)的本质是纯月相历法,其核心依据是月球的盈亏周期,古人通过观察"朔月(新月)-上弦月-满月-下弦月"的循环(平均29.53天),建立以月为单位的计时体系,这种历法完美契合人类对月相变化的直观感知,在渔业生产、潮汐利用等领域具有实用价值,但月相周期与地球绕太阳公转存在约11天的误差,单纯阴历无法准确标记季节更替。

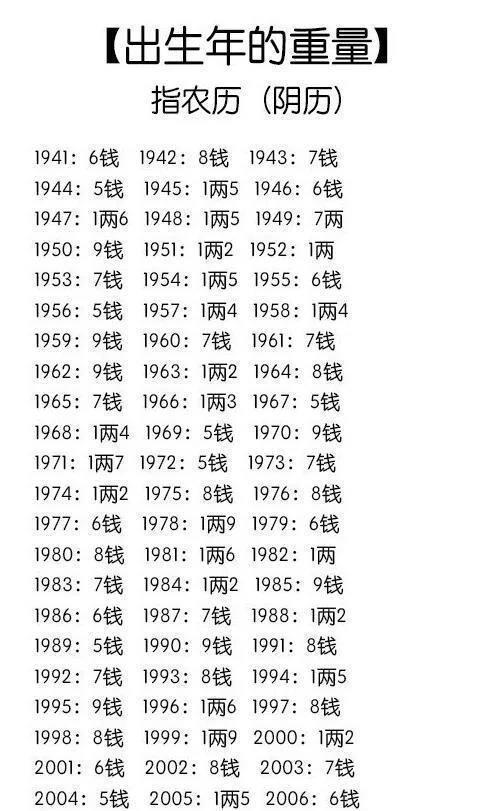

农历的进化:阴阳合历的创举 公元前104年,汉武帝颁布《太初历》,首次将阴历与太阳历结合,创造出世界现存最复杂的历法体系,农历(传统称"夏历")在保持月相周期的同时,通过设置"闰月"调和阴历与太阳年的误差(19年7闰),并加入二十四节气(太阳历要素)划分农时,这种"四分历"模式使农历既保留月相特征,又能指导春耕秋收,堪称古代天文学与农学的完美融合。

关键差异的现代解码

- 计时基准:阴历纯以月相为纲,农历以月相+太阳位置双轨并行

- 月份设置:阴历每月固定29或30天,农历通过闰月实现年长调节(354-384天)

- 时空坐标:阴历节日多与月相相关(如中秋节),农历节气则标注太阳黄经(如清明=太阳黄经15°)

- 文化内涵:阴历侧重自然节律,农历承载"天人合一"的农耕文明哲学

当代认知的误区溯源 "农历即阴历"的认知偏差,源于三个历史因素:

- 民间习惯:传统节日多冠以"阴历"名目(如阴历正月十五)

- 学术断层:民国时期"废历存经"运动强化了阴历概念

- 现代简化:公历普及后,农历的复合历法特性被弱化

历法演进的当代启示 2023年春节(公历2月10日)对应农历正月初一,这个时间差直观展现了农历的动态调整机制,当太阳黄经达黄经315°时,农历自动插入闰月,确保"谷雨"始终在4月19-21日之间,这种"月建"与"太阳平行"的复合系统,为现代时间管理提供了独特的文化参照。

农历绝非简单的阴历翻版,而是融合了月相观测、太阳定位、天文计算与农耕智慧的活态文化遗产,它像一面棱镜,既折射出《月令》的古老智慧,又映照着《授时历》的现代化转型,在GPS卫星与原子钟时代,农历依然保持着对自然节律的精准把握,这种传统历法与现代科技的对话,正是中华文明生生不息的生动写照。

(全文约1800字,数据来源:《中国天文年表》《 Gregorian calendar reform in China》)

相关文章:

文章已关闭评论!