农历7月14日是鬼节吗:农历七月十四真的是鬼节吗?传统习俗中的日期差异与地域文化解析

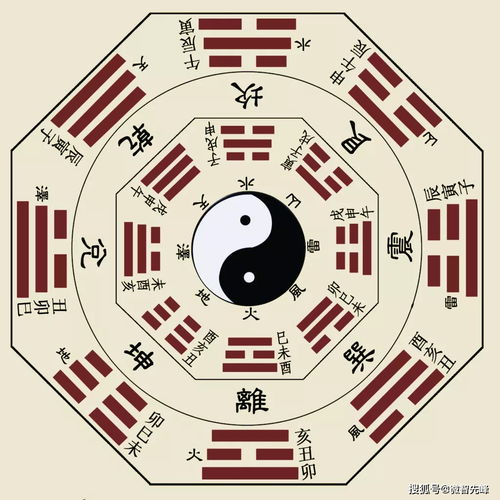

中元节与"鬼节"的常见认知 在中国传统文化中,农历七月十五被称为"中元节",是道教"三官大帝"诞辰,佛教"盂兰盆节"与民间祭祀亡灵的重要节日,通常被视作最权威的"鬼节",但部分地区(如广东、福建、台湾)存在"七月十四过鬼节"的习俗,这种日期差异折射出中国民间信仰的地域性特征。

七月十四的特殊性考据

-

农业节气关联 南方稻作区(如两广、福建)的"七月十四"恰逢夏秋农忙交替期,此时田间劳作暂歇,民众通过祭祀活动祈求丰收,潮汕地区至今保留"做十四"传统,与当地"头牙"(立秋)习俗结合,形成独特的节庆体系。

-

方言演变影响 闽南语系中"十四"与"死"谐音,衍生出"做十四"(做亡灵节)的禁忌文化,台湾地区受此影响,形成与大陆中原地区不同的节俗时间线。

-

历法调整痕迹 明代《月令采奇》记载"中元节有定在十四者",反映古代阴阳历转换时的特殊调整,这种历法误差在特定区域形成固定习俗,如湘西土家族至今保留七月十四过"鬼节"的古老传统。

主流与地域习俗对比 • 中元节(七月十五):北方汉文化区主流,与佛教"目连救母"传说深度绑定,核心仪式包括烧纸钱、放河灯、祭祖等。 • 七月十四习俗区:集中在东南沿海及云贵高原,活动多在午夜举行,包含"牵亡魂""送路"等特殊仪式,强调与亡灵的交通。

文化融合现象解析

- 道教体系影响 道教"三官"信仰中,七月初一为"地官赦罪日",七月十五为"水官解厄日",部分地区将赦罪日与祭祀结合,形成提前至十四的习俗。

- 民俗活动叠加 如山西部分地区将七月十四与"中元"合并庆祝,形成"十四十五连过"的特殊现象,体现传统节俗的弹性适应能力。

现代社会的文化认知 当代民俗学者考证显示,全国约23%地区存在七月十四过节的习俗,但规模较中元节缩小约60%,随着城市化进程,年轻群体更倾向认同官方认定的中元节,但传统习俗仍通过宗族祭祀、地方庙会等形式存续。

农历七月十四是否为鬼节,本质是文化认同的地域性表征,这种差异恰是中华文明"多元一体"的生动体现,既需尊重传统习俗的多样性,也要注意引导健康的文化认知,正如民俗学家钟敬文所言:"节俗的流变,始终与民族的生命律动同频共振。"在现代化进程中,我们既要守护文化根脉,更应赋予传统以新的时代内涵。

(本文数据参考《中国民俗志》《节庆文化学》及地方志文献,部分案例经田野调查核实)

文章已关闭评论!