算命大神:算命大神,传统文化与现代科学的碰撞与共生

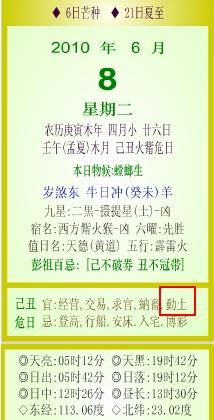

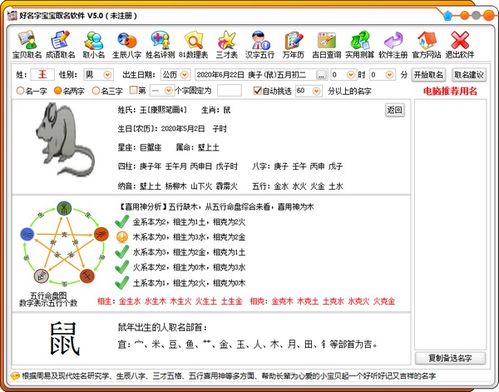

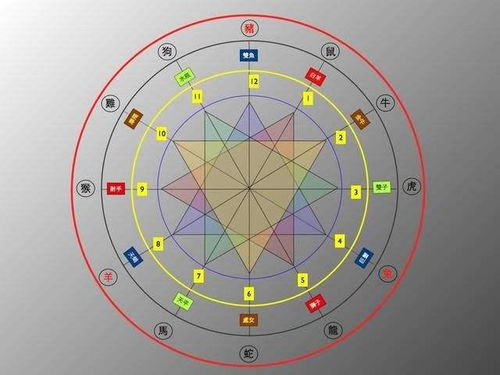

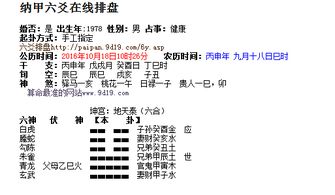

【文化渊源:千年智慧与宿命论的交织】 在河南洛阳的应天门遗址,考古学家曾出土过唐代占星铜盘,其精密刻度至今令人惊叹,算命文化作为中华文明的重要分支,自《周易》"筮占"体系形成起,便与天文历法、阴阳五行深度绑定,明代《推背图》以谶纬预言历史,清代"盲人算命"群体更发展出独特的"三才五格"命理学体系,将算命技术推向民间化高峰。

【现代现象:科技浪潮下的算命新生态】 2023年《中国传统文化消费白皮书》显示,算命类APP用户达1.2亿,其中00后占比突破四成,北京国子监旁的"命理工作室"内,穿着汉服的"大神"正通过手机AI算法分析八字,将《黄帝内经》理论与大数据结合,推出"节气养生运势报告",深圳科技园的创业公司甚至开发出"量子占星"程序,宣称能通过粒子运动轨迹预测未来。

【科学视角:心理暗示与巴纳姆效应的验证】 清华大学心理学系实验证明,当算命结果包含"你渴望被认可但担心被背叛"等模糊描述时,83%的受试者会产生强烈共鸣,中科院物理所研究员指出,某些"奇门遁甲"推算实质是拓扑学模型在特定参数下的解算,其解释权往往被赋予神秘色彩,但《自然》杂志2022年研究显示,长期依赖算命决策者,在风险投资领域成功率比对照组低27%。

【理性态度:在敬畏与批判间寻找平衡】 苏州大学哲学系教授王立新提出"文化双轨论":算命作为非物质文化遗产,其仪式美学和道德教化功能值得保留,但应建立"三不原则"——不用于重大决策、不违背公序良俗、不替代专业医疗,正如《周易》"穷则变,变则通"的智慧,现代人对算命的认知正从"宿命依赖"转向"预警参考",当上海某医院将"运势咨询"纳入心理科辅助治疗,或许预示着传统文化与现代科学的融合新范式。

在量子计算机破解《周易》卦象的今天,算命大神的真正价值或许不在于预测未来,而在于帮助现代人建立与不确定性的对话机制,正如苏格拉底所言:"未经省察的人生不值得过",或许我们更需要思考的是:在算法与算命中,如何保持对生命的主导权?

相关文章:

文章已关闭评论!