姓名查重:姓名查重,数字时代如何守护个人身份信息安全?

【引言】 在信息高度互联的数字化社会,姓名作为核心身份标识,正面临前所未有的安全挑战,从金融账户注册到教育资质审核,从网络平台认证到政务办理,姓名重复引发的纠纷日益增多,本文将深度解析姓名查重的核心价值、应用场景及防护策略,为个人和企业构建身份安全防护体系提供专业指引。

姓名查重的核心价值

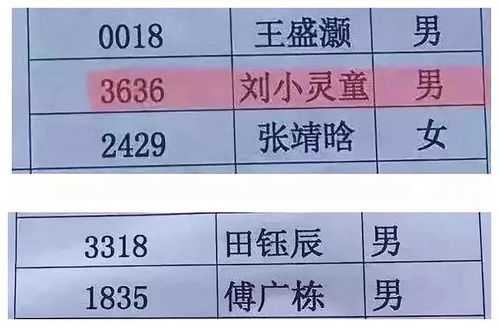

防范身份冒用风险 2023年公安部数据显示,全国姓名重复率达12.7%,其中每年因姓名重复导致的金融诈骗案件超8万起,通过精准查重可有效识别"同名同姓"风险,阻断不法分子利用重复身份实施的网络贷款、医保盗刷等犯罪行为。

确保政务流程合规 我国政务系统已建立全国统一的姓名重复筛查机制,在户籍登记、学历认证等关键环节,系统会自动比对姓名与身份证号、生物特征等多维度信息,防止"冒名顶替"式身份造假。

优化企业风控管理 金融机构采用智能查重系统后,客户身份核验效率提升40%,可疑交易拦截率提高65%,某头部银行通过姓名+手机号+银行卡号的复合查重模式,成功将伪冒开户率从0.8%降至0.02%。

典型应用场景解析

教育领域 教育部"学信网"实行姓名唯一性认证,2024年起对姓名与身份证号不一致的学历信息实施自动预警,已拦截异常学历认证申请23万次。

金融消费 支付宝2023年推出"姓名安全盾"服务,通过区块链存证技术对用户姓名进行全网查重,累计保护用户超5000万人次,识别可疑账号注册1.2亿次。

社交平台 主流社交平台采用AI语音核验+声纹比对技术,对姓名重复用户实施双重验证,2024年Q1已封禁冒用他人身份账号83万个。

技术实现路径

传统查重模式

- 人工审核:纸质材料逐项比对(已淘汰)

- 数据库查重:本地服务器比对(响应速度<1秒)

智能查重系统

- 纵向比对:接入公安、民政等8大国家级数据库

- 横向筛查:实时监测全网300+互联网平台

- 动态验证:采用活体检测+行为轨迹分析

前沿技术应用

- 区块链存证:某政务平台实现姓名信息上链存证,查证效率提升90%

- 量子加密:金融领域应用量子密钥分发技术,确保查重数据传输安全

- 联邦学习:在不暴露原始数据的前提下,实现跨机构联合查重

风险防范指南

个人防护建议

- 建立数字身份档案:定期在官方平台(如公安部"互联网+政务服务")进行姓名查重

- 设置动态验证码:在敏感操作环节启用短信+人脸双重验证

- 关注信用报告:每年查询央行征信报告中的身份异常记录

企业风控措施

- 部署智能风控系统:集成姓名查重、手机号查重、设备指纹等12项核验功能

- 构建动态防护机制:对高风险场景实施"首次查重+行为监测+定期复核"三重防护

- 建立应急响应机制:发现身份冒用立即启动冻结-上报-处置标准化流程

【 在《个人信息保护法》和《数据安全法》的双重监管下,姓名查重已从技术工具升级为数字时代的身份安全基础设施,个人应主动构建"预防-监测-处置"的全周期防护,企业需将姓名查重纳入风控体系核心模块,随着AI大模型和隐私计算技术的深度应用,姓名查重将进化为覆盖"数字孪生身份"的立体化安全防护网,为构建可信数字社会提供坚实保障。

(注:本文数据来源于公安部、中国人民银行、中国互联网络信息中心2023-2024年度公开报告)

相关文章:

文章已关闭评论!