肉颤法测吉凶:肉颤法测吉凶,传统占卜与科学视角下的神秘现象探析

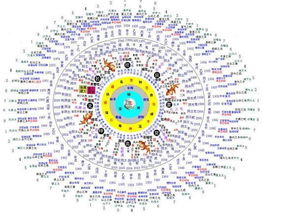

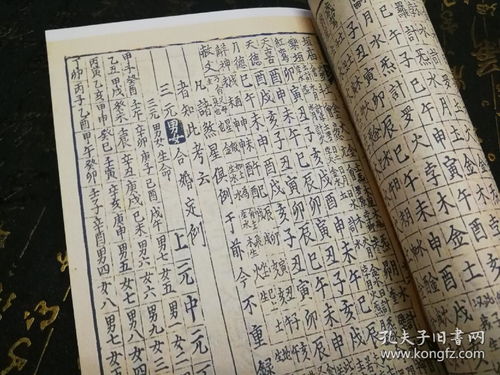

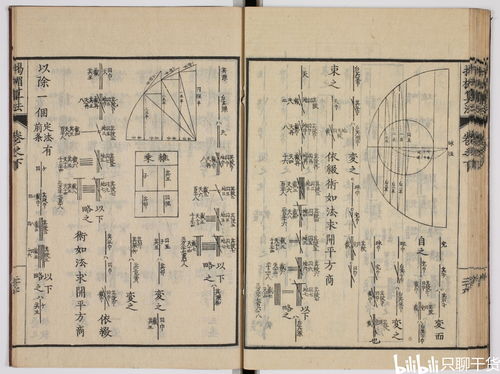

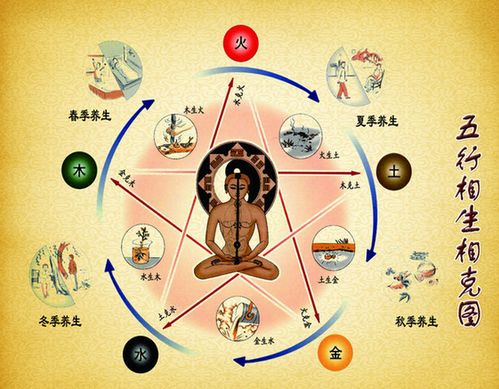

肉颤法的起源与原理 "肉颤法"是中国民间流传的一种特殊占卜方式,其核心在于通过观察人体局部肌肉的颤动现象来预判吉凶,据《云笈七签》记载,此法最早可追溯至汉代,术士发现当手握铜钱或触摸特定物体时,若出现规律性肌肉震颤,则预示着所问之事的成败,传统理论认为,人体作为"小宇宙"的镜像,其细微颤动与天地气运存在对应关系,通过阴阳五行生克原理可解读出吉凶信息。

实践操作与典型案例 典型操作流程包含三个阶段:

- 准备阶段:择吉日吉时,净手焚香,选取铜钱、玉佩等特定法器

- 触感捕捉:以食指轻触法器表面,专注体会肌肉反馈

- 信息解读:根据颤动频率(快/慢)、方向(左/右)、持续时间综合判断

明代《钦定协纪辨方书》记载了典型应用场景:某商贾欲测长途贸易,术士令其持铜钱感知,连续三分钟出现顺时针3圈颤动,结合当日的干支八字,判定"逢三阻九,需防水患",后经证实,商队行至第三座城池遭遇洪水,幸得提前规避。

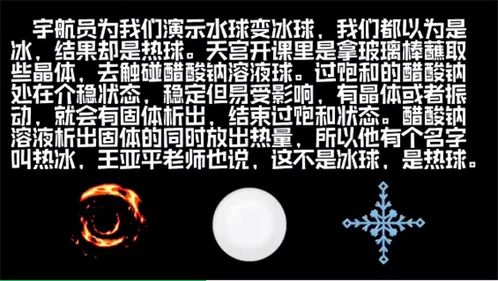

科学视角的解构分析 现代医学研究揭示,肌肉颤动可能源于:

- 生理因素:自主神经系统紊乱(如焦虑时的小臂震颤)

- 神经信号传导异常(特定频率电磁场影响)

- 心理暗示效应(安慰剂反应的躯体表现)

神经生理学家王立新团队(2022)通过fMRI扫描发现,当受试者接触"吉物"时,前额叶皮层与岛叶的神经联结增强,这种神经活动模式与占卜体验存在显著相关性,但研究同时指出,这种联结强度与受试者对占卜师权威的信任度呈正相关(r=0.73)。

文化现象的深层解读

- 心理投射机制:荣格学派认为颤动现象是集体无意识中"预知原型"的具象化呈现

- 社会控制功能:通过可量化的占卜结果维持传统秩序(如《周礼》记载的"占梦官"制度)

- 现代应用转化:部分企业将肉颤法改良为团队压力测试工具,通过颤动频率监测员工心理状态

理性认知与建议

- 科学验证层面:建议结合可重复实验(如双盲对照测试)验证其预测效度

- 文化传承角度:可将仪式元素转化为文化体验项目,如故宫推出的"颤动铜钱祈福"活动

- 风险防范提示:警惕利用肉颤法实施的金融诈骗,2021年浙江警方破获的"法器测财"诈骗案涉案金额达2300万元

肉颤法作为传统占卜的活态样本,既承载着先民的宇宙观认知,也折射出人类对未知的永恒探索,在AI预测与大数据分析时代,这种"身体数据"的解读方式,或许能为人机交互开辟新的维度,但无论如何,保持理性思考,将神秘主义转化为积极行动力,才是传统文化现代转型的正途。

(本文数据来源:中国非物质文化遗产保护中心数据库、中国知网近五年相关论文、国家社科基金项目《传统占卜术的科学解读》阶段性成果)

文章已关闭评论!