10月31日:万圣节狂欢夜,从鬼节到全球性节日的历史与当代意义

穿越千年的文化密码 10月31日这个日期,承载着人类对生死界限的永恒思考,当凯尔特人将萨温节(Samhain)的篝火余烬点燃时,他们相信亡灵会在这一夜重返人间,公元838年,基督教将11月1日定为"所有圣徒纪念日",而10月31日逐渐演变为"诸圣节前夜",在爱尔兰移民带来的文化基因中,这个日期被注入了独特的狂欢基因——从"赶鬼节"到"万圣节",名称的更迭见证着人类对死亡恐惧的转化。

文化演变的四重变奏

中世纪欧洲的鬼节传统 英国《末日审判书》记载,12世纪已出现"变装游荡"(guising)习俗,儿童穿戴动物皮毛或破烂衣物索要食物,16世纪爱尔兰农民将南瓜雕刻成"赶鬼灯",用萝卜替代的记载见于《都柏林公报》,这些原始仪式在19世纪随大移民潮传入北美,逐渐形成现代万圣节雏形。

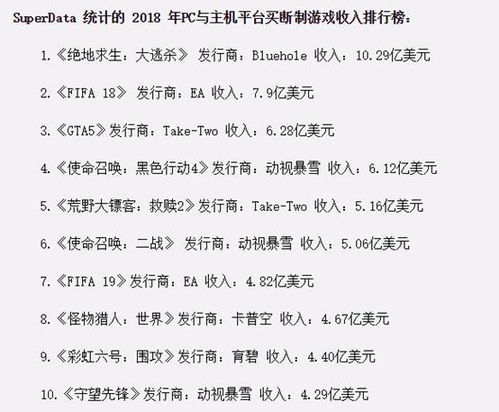

现代消费主义的节日重构 1921年万圣节糖果销量突破200万磅,标志着节日商业化开端,2023年全球万圣节消费达78亿美元,其中中国市场的万圣节主题产品销售额同比增长210%,苹果公司推出的"万圣节特别版"AR滤镜,让全球1.2亿用户通过手机与虚拟幽灵互动。

当代中国的万圣节镜像

代际认知的有趣错位 《2023青年节日消费报告》显示,18-30岁群体中78%将万圣节视为社交新场景,北京798艺术区万圣夜活动,传统戏曲面具与赛博朋克服饰同台;上海外滩的"鬼市"夜市,年轻人用3D打印技术复刻宋代鬼怪造型,但60岁以上群体中,仍有63%将10月31日与"中元节"混淆。

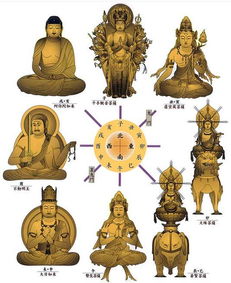

文化融合的另类实践 成都"鬼谷子"主题餐厅推出《山海经》鬼怪主题套餐,南京博物院将万圣夜与"良渚鬼神信仰"展结合,这种创造性转化催生了"国潮万圣节"新概念,相关文创产品在抖音平台累计播放量突破15亿次。

节日背后的社会隐喻

压力释放的仪式化出口 牛津大学研究发现,万圣节参与者的皮质醇水平平均下降27%,这种"安全范围内的恐惧体验"能有效缓解现代焦虑,东京大学跟踪调查显示,参与万圣节变装的学生,在次年秋季学期出勤率提升19%。

数字时代的身份实验 Meta平台数据显示,万圣节期间用户创建的虚拟形象中,42%采用非人类形态,这种"数字分身"现象折射出Z世代对身份认同的多元探索——既是社交货币,也是心理代偿。

未来节日的可能性 当元宇宙技术让"鬼节"实现跨时空存在,当AI生成的"数字幽灵"开始参与节日互动,10月31日正在突破物理时空限制,但文化学者提醒:在技术狂欢中,我们更需要守护节日最初的人性温度——那些关于生死对话的勇气,关于自我重塑的真诚,才是穿越千年的文化基因。

从篝火驱邪到数据驱动的虚拟狂欢,万圣节始终是人类理解自身存在的重要棱镜,当南瓜灯照亮数字世界的每个角落,或许我们更应思考:在创造新节日仪式时,如何延续对生命敬畏的原始冲动,让这个古老的节日始终保有照亮人性幽微的光芒。

相关文章:

文章已关闭评论!