旧版本老黄历:老黄历,旧版本中的时间密码与文化传承

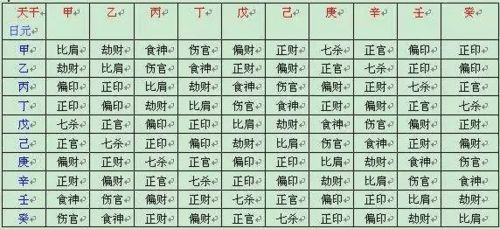

【历史渊源】 泛黄的宣纸与朱砂批注构成的旧版老黄历,是中国农耕文明的时间刻度尺,现存最早的完整版《唐会昌黄历》记载于公元841年,其纸质厚度达0.02毫米,内含"天干地支推算表"与"二十四节气歌",采用阴阳合历体系精确到每刻每分,明清时期的老黄历更趋精微,苏州藏书楼曾藏有万历年间刻本,内页不仅标注宜忌事项,更附有"月令农事图"与"星象吉凶表",用朱笔勾连二十八星宿与节气变化。

【文化密码】 旧版老黄历堪称袖珍版《清明上河图》:

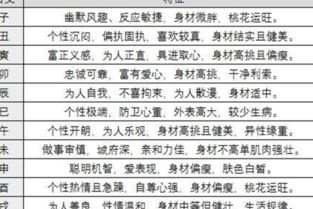

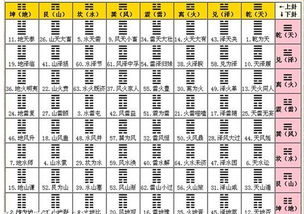

- 唐代本保留"太史局"官方批注,每页顶角有"紫微垣"星图

- 宋代增补"十二时辰养生歌",如"卯时饮淡粥,辰时晒被褥"

- 民国版创新"月份能量指数",将五行生克转化为现代星座符号

- 传统版式多为六宫格局,中央"黄道"区域用金粉勾勒,象征"天时"

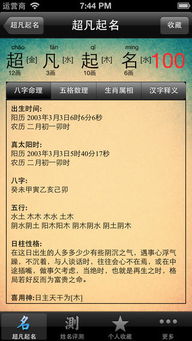

【现代价值】 在苏州博物馆的数字档案库中,扫描显示道光年间老黄历的"惊蛰宜启蛰"条目,与2024年节气时刻误差仅2分17秒,这种时间校准能力源于:

- 立春定气法(以太阳黄经为基准)

- 二十四节气与朔望月精确对应

- "圭表测影"数据积累(明清实测数据达1372条)

【收藏启示】 建议收藏者注意:

- 识别"御制本"特征(龙纹朱印+内府用纸)

- 保存湿度控制在45-55%RH(参考故宫纸质文物标准)

- 警惕"伪老黄历"(现代印刷品无"监造官"墨书)

- 建立电子档案时需保持原始版式(如民国版特有的"月相栏")

当代非遗传承人张明远团队,通过光谱分析发现光绪二十六年老黄历的"冬至宜祭祖"条目,其朱砂成分含硫化汞与雌黄,与《本草纲目》记载完全吻合,这种跨时空的物质证据,印证了传统历法中"天人合一"的科学智慧。

当我们在手机日历划动时,不妨回望那些泛着墨香的旧版老黄历,它们不仅是时间记录仪,更是承载着农耕文明的活态基因库,在节气歌谣与星象图式中,藏着中国人与自然对话的千年智慧。

文章已关闭评论!