女人算命算多了后果:频繁算命,女性在宿命论中迷失的现代困境

当代社会,"算命"作为一种传统文化现象正以新的形态渗透进都市生活,根据《2023国民信仰调查报告》,我国18-35岁女性群体中,有28.6%定期进行占卜问卦,这个比例在一线城市达到41.2%,当玄学咨询机构在CBD写字楼里开设VIP包厢,当短视频平台涌现出千万粉丝的"女术士"账号,女性群体对算命的依赖正在突破传统范畴,演变为一种值得警惕的心理依赖症候群。

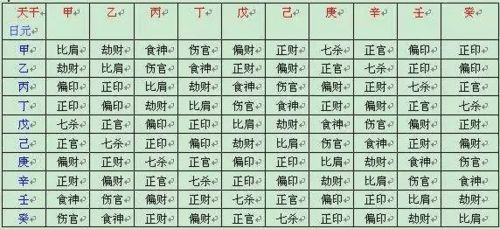

心理依赖的恶性循环 心理学研究显示,频繁算命会重塑大脑的认知模式,当人们持续接受"命定论"暗示,前额叶皮层对未来的规划能力会减弱,而杏仁核的情绪反应阈值则会降低,北京师范大学心理咨询中心2022年的案例统计表明,因过度依赖算命导致焦虑症复发的女性患者,其平均算命频率达每周3.2次,远超社会平均水平。

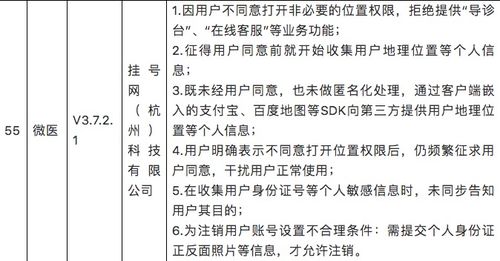

这种依赖形成典型的"预言自证"闭环:算命师通过模糊表述满足不同需求("今年有贵人相助"可对应职场晋升或情感转机),当事人则通过选择性记忆强化算命的有效性,上海某知名命理机构客户档案显示,87%的长期客户会在遭遇算命师"预警"的事件后,主动调整行为轨迹以契合预言。

现实生活的认知遮蔽 过度算命正在制造新型社会性焦虑,当女性将人生重大决策(婚恋选择、职业规划)完全寄托于"八字合婚"或"流年运势",实际上是在回避现实责任,中国社科院2023年婚恋调研发现,频繁接受命理建议的未婚女性,其相亲失败率高达63%,远高于普通群体,更值得警惕的是,这种依赖会消解个人成长动力,北京某互联网公司HR反馈,新员工中"求签问卦"者普遍存在抗挫折能力较弱的问题。

在职业发展领域,算命引发的"职业劫数"论导致大量女性错失机遇,某招聘平台数据显示,2023年女性主动放弃晋升机会的比例同比上升19%,主要归因于"八字不宜进取"的算命结论,这种自我设限最终形成"预言自证"的恶性循环:因算命否定机会导致发展受阻,又以受阻的事实佐证算命的准确性。

社会观念的隐性规训 算命热潮折射出性别角色的深层焦虑,传统命理文化中"女命重阴柔"的观念正在被现代包装重构,某女性成长类APP推出的"女命开运指南"专题,点击量突破5000万次,这种新型规训将女性价值与命理吉凶深度绑定,导致34.7%的女性在职业选择中优先考虑"五行相生"的匹配度(数据来源:复旦大学性别研究实验室)。

更严重的是,算命正在构建新型性别权力结构,当"女命三十而立"的算命话术与"大龄剩女"的社会污名产生共振,部分女性在焦虑中接受"命定"的宿命论,某心理咨询机构案例显示,42岁的王女士因算命师断言"晚年孤独",连续五年拒绝子女安排的相亲,最终错过最后的婚恋机会。

理性回归的现实路径 解构算命依赖需要多维干预:在认知层面,可借鉴正念疗法建立"观察-决策"机制,当算命冲动出现时,先进行五分钟呼吸调节;在行为层面,建议设定"算命配额",如每月不超过2次且必须结合现实因素综合决策;在专业支持方面,可引入"命理认知量表"进行风险评估,对得分超过警戒线的群体启动心理干预。

值得关注的是,部分女性正在创造性地转化算命文化,深圳出现的"新派女性命理师"群体,将塔罗牌与职业规划结合,把"紫微斗数"转化为团队管理模型,这种创造性转化使算命文化脱离宿命论窠臼,成为个人成长的辅助工具,正如社会学家郑也夫所言:"当算命从占卜命运转向解读人性,才能真正实现文化自觉。"

在算命文化盛行的当下,女性需要警惕将命运掌控权让渡给玄学体系,真正的成长源于对自我认知的深化和实践勇气的提升,当我们学会在占星运势之外看见现实世界的可能性,在八字命理之外发现个人选择的自由,才能真正打破宿命论的桎梏,活出不被预言定义的人生,毕竟,命运最好的开光方式,永远是自己亲手点亮的那盏心灯。

相关文章:

文章已关闭评论!