种牙的后遗症亲身经历:种牙后遗症,我的真实经历与反思

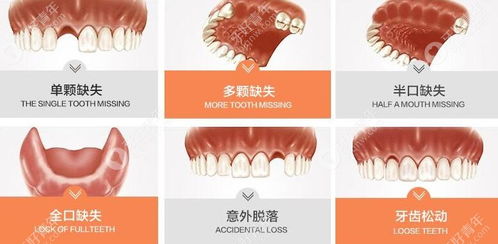

种植牙,被誉为“人类的第三副牙齿”,是解决牙齿缺失、恢复咀嚼功能和美观的重要手段,我曾饱受牙齿缺失之苦,听信了多方“种牙无风险”的宣传,也经历了从期待到失望,再到寻求解决方案的心路历程,我想分享我的亲身经历,特别是关于种植牙后的一些“后遗症”问题,希望能给正在考虑或已经进行种植牙的朋友提供一些参考和警示。

选择与期待:

我的牙齿缺失源于多年的牙周病和蛀牙,最左侧的两颗后牙缺失让我进食变得困难,说话也有些不便,在咨询了多位牙医后,我了解到种植牙是目前效果最接近天然牙的修复方式,医生详细介绍了种植过程、材料选择(如种植体材质、基台等)以及预期效果,并强调了其高成功率和长期稳定性,被“坚固、耐用、美观”的宣传所吸引,我决定进行种植牙手术。

手术与初期不适:

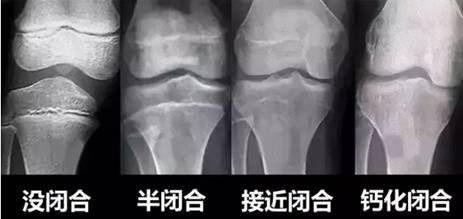

术前准备阶段,医生进行了详细的口腔检查、拍片和方案设计,整个种植过程大约持续了3-4个月(包括愈合期),手术当天,麻醉生效后,我感到的主要是器械操作带来的异物感和轻微牵拉感,术后有明显的肿胀和疼痛,这是预料之中的,医生开了止痛药和消炎药,按指示服用后,疼痛在几天内逐渐缓解,初期,我非常关注种植体的愈合情况,定期复诊,一切似乎都在正轨。

“后遗症”初现:

随着时间的推移,一些“后遗症”开始显现,让我始料未及:

- 持续性牙龈肿胀与不适: 在种植牙修复体戴上后不久,我发现对应种植体位置的牙龈开始持续性轻微肿胀,甚至有些发红、敏感,触碰时会有不适感,这与术前和术后的几次复诊中医生观察到的“少量牙龈萎缩”似乎有些矛盾,我感到困惑和担忧,这是否是正常现象?还是种植体周围炎的早期信号?

- 咬合不适与修复体问题: 修复体戴上后,初期咬合感觉尚可,但过了一段时间,我开始在咀嚼时感觉到种植牙区域有轻微的“不协调”感,仿佛咬到了“软木塞”,后来才意识到,这可能是由于修复体的边缘不够密合,或者与对颌牙齿的咬合关系需要微调,这不仅影响了舒适度,也让我担心长期下去会不会对种植体造成额外负担。

- 对“无风险”的反思: 最初的兴奋和对“种植牙”的神化宣传逐渐被现实的疑虑取代,虽然种植牙整体成功率很高,但任何手术和修复都有其固有的风险和可能的并发症,例如感染、种植体失败、牙龈问题、神经损伤(虽然罕见)以及修复体相关的不适等,我开始意识到,没有绝对的“无风险”,关键在于选择正规、经验丰富的医院和医生,以及术后良好的维护。

寻求解决方案与反思:

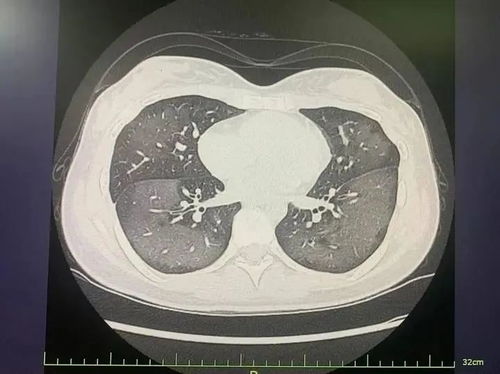

发现问题后,我没有轻易放弃,我再次找到了主诊医生,详细描述了我的症状和疑虑,医生也承认了部分问题的存在,并安排了进一步的检查(如X光片、牙龈探诊等),经过仔细检查,医生确认了我的牙龈存在炎症迹象,边缘也存在微小的不密合,他解释了可能的原因,并制定了一个治疗计划:进行专业的牙周洁治和种植体周围维护,对修复体进行微调,甚至建议进行牙龈组织的增厚(牙龈增生或引导性组织再生)以改善美观和健康状况。

我的种植牙经历并非一帆风顺,虽然最终在医生的积极治疗和调整下,大部分问题得到了缓解,但这段经历让我深刻认识到:

- 选择正规机构和经验丰富的医生至关重要。 这是规避风险、获得良好效果的基础。

- 术后维护和定期复查不容忽视。 种植牙虽然“坚固”,但其长期稳定依赖于良好的口腔卫生习惯和定期的专业维护。

- 保持合理预期。 种植牙是医疗技术,不是魔法,它需要时间恢复,也可能伴随一些需要处理的后续问题。

- 勇于沟通和寻求帮助。 遇到问题时,及时与医生沟通,明确诊断,积极治疗,是解决问题的关键。

分享我的亲身经历,是希望能让更多人对种植牙有更全面、更理性的认识,在决定种牙前,务必做好充分的调查和准备,选择合适的医生和机构,并了解可能存在的风险和后遗症,做好长期维护的打算,毕竟,一口健康的牙齿,值得我们认真对待每一个环节。

相关文章:

文章已关闭评论!