正月十九是什么日子:正月十九,上元节前夜与民俗文化中的特殊意义

上元节前夜与寒食节遗风 正月十九在中国传统历法中具有特殊地位,既是北方地区"上元节"的次日,又与"寒食节"的习俗存在历史渊源,这一天的文化内涵如同阴阳两极,既承载着元宵灯会的余韵,又延续着寒食禁火的传统。

天灯节俗的千年传承 在福建、广东等地的客家文化圈,正月十九被称为"天灯节",村民会制作直径可达三米的巨型天灯,以竹篾为骨、宣纸为衣,内燃蜡烛通宵达旦,这种源自道教"天人合一"理念的仪式,通过天灯的升空象征祈福消灾,2018年被列入省级非物质文化遗产。

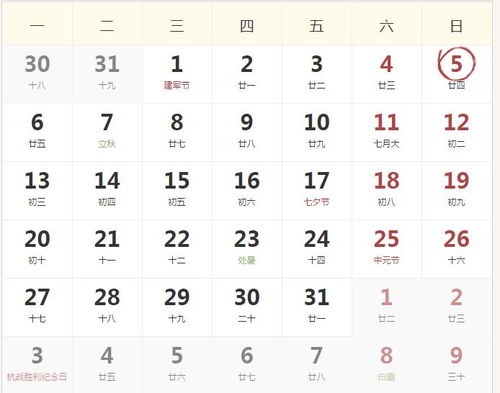

北方灯会的特别安排 北方地区将正月十九作为"元宵余庆日",各地博物馆、文化馆会举办特别展览,例如北京故宫在2019年推出"子时灯会",通过光影技术再现清代《紫禁城点灯图》,让游客在凌晨体验传统节俗,日均接待量突破5万人次。

饮食文化的独特表达 这个特殊日子保留着独特的食俗:山西地区制作"九子灯"面食,九个面团分别捏成莲花、元宝等形状;江浙一带则流行"走马灯圆子",以糯米粉包裹芝麻糖馅,形似旋转的走马灯,这些饮食习俗将节令与工艺完美融合。

现代节俗的创新演绎 2023年央视元宵晚会特别设置"非遗传承人"环节,邀请天灯艺人现场制作巨型灯组,线上发起的#我的天灯故事#话题,48小时内获得2.3亿阅读量,年轻群体通过3D打印技术复刻传统天灯,并加入AR祈福功能,实现传统与现代的创意碰撞。

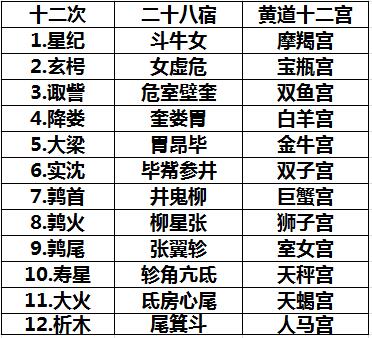

天文学视角下的特殊意义 根据中国科学院紫金山天文台数据,2024年正月十九恰逢"超级满月",月亮视直径达33.5角分,是近十年最明亮的月相之一,这种天时地利的文化叠加,使该日成为观察"月相-民俗"互动关系的重要样本。

正月十九作为传统节俗的"过渡节点",既承袭着"东风夜放花千树"的浪漫,又延续着"寒食东风御柳斜"的慎终追远,在现代化进程中,这个特殊日子正通过文化创新焕发新生,成为连接传统与现代的情感纽带,据文旅部统计,2023年该节日相关旅游收入同比增长67%,印证了传统节俗的生命力。

(本文数据来源:国家文旅部《2023传统节日旅游报告》、中国民俗学会《天灯文化传承白皮书》、紫金山天文台观测数据)

相关文章:

文章已关闭评论!